二十四节气·寻味广西丨雨水|利来老牌ag旗舰

作为二十四节气中首个以降水情况命名的节气,雨水时节广西降水有所增多,各设区市平均降雨日数为5—9天、平均雨量在10—50毫米之间★★,桂东北的桂林★、贺州最多★★★,沿海的防城港最少。2015—2024年的数据统计,近10年间,雨水节气当天下雨的年份,占比为40%左右。所以★★★,虽然这个时节降雨增多★★★,但并不代表雨水节气当天一定会下雨★★。有的年份比如2023年★★,南宁、玉林等地,整个雨水节气期间滴雨未下★★。

春雨之所以喜欢夜间降临,一是因为地形影响,广西多山地★、丘陵,夜间山坡辐射冷却快,冷空气沿山坡下沉,使得谷底的暖湿空气被迫抬升★★,从而水汽凝结形成降雨★,尤其桂北桂西一带独特的喀斯特地貌复杂★★,增加了夜间降雨的概率;二是春季暖湿气流增强★★★,夜晚没有太阳照射,水汽更易积聚成云,并形成上冷下暖的结构,导致空气对流引发降雨★;三是春季南海季风建立期间★★,西南低空急流常在午夜至凌晨时增强,犹如★★★“空中管道★★”,将孟加拉湾★★★、南海的水汽大量输送而来,因此常常造成夜间降雨多于白天的现象。但其实这种夜雨现象并不只发生在雨水节气,广西在雨水集中的汛期也常常有夜雨增强的特点★★★。

据了解,融水苗族系列坡会群已有上百年历史,于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录★,每年农历正月初三至十九这段时间内★★,融水各乡镇村屯会举办节庆活动★★★。

在广西这片多民族聚居的土地上,雨水节气还是一个充满生机与活力的时节,与当地农业生产中的蚂拐文化、铜鼓文化★、炮龙文化等紧密相连,有着独特的风土人情和民俗文化魅力。雨水降下,蛙鸣声起利来老牌ag旗舰。壮族先民观察到青蛙鸣叫与降雨之间的关联,逐渐形成了“蛙鸣有雨”的认知并产生了特殊的情感★。传说蚂拐是雷神的女儿,掌管着雨水★★★,又为雨神的化身,成为神圣图腾★★★,并由朴素的自然崇拜,升华为一种精神信仰★★★,折射出壮族先民对自然的敬畏利来老牌ag旗舰、遵从与智慧。现在看来“蛙鸣有雨”既寓意了春雨的知时与及时,也预示着丰收的希望和盼望。

“融水梦呜苗寨‘正月十九芦笙坡会’是融水规模最大的坡会,是全县少数民族文化的独特展示。”易地扶贫搬迁安置点、梦呜苗寨景区负责人潘桂先表示★★★。

★“雨水至★★,万物生”,在传唱至今的布洛陀神话里,雨水是创世神撒下人间的稻种★,恩泽世间万物★★。

风调雨顺,五谷丰登★★,是人类亘古不变的美好祈愿★★。在我国漫长的“靠天吃饭★”的农耕时代,人们崇拜龙王“呼风唤雨★★”的神奇力量,演绎出舞雩★、占卜、土龙等汉文化中神秘而独特的祈雨风俗。

找到“潜力”云后★,气象工作者要根据它的云体特性对它加以“改造★★”★★,这时就需要让特制“法宝”——催化剂,通过飞机、地面作业装备送入云中去,促使云中的云滴吸收更多的水汽,使其互相碰并长大,云滴不断增大,当其“体重”超标,上升气流托不住它时,就会成为雨滴落下形成降水。

“在《布洛陀经诗》里,青蛙是雷神的儿女,青蛙一鸣叫★★,雷神就泼降雨水。”百色市田阳区布洛陀文化研究会秘书长介绍★,水是农业的命脉,在生产力相对落后、主要是靠天吃饭的古代农耕社会,壮族先民认为青蛙与雨季有密切关联(如蛙鸣预示降雨)★★★,是“雨神的使者★★”★★,有着祭祀青蛙祈求丰收的习俗★★。

让心情也滋润起来。在这个被雨水滋润的时期,人们的情绪也要平和舒缓★★,可以在室内欣赏窗外的雨景★★,或者在雨停之后漫步于湿润的小径,让自己的内心充满宁静与惬意,使精神得到滋养,从而达到养生保健的效果★★。(记者 叶焱焱 罗婧)

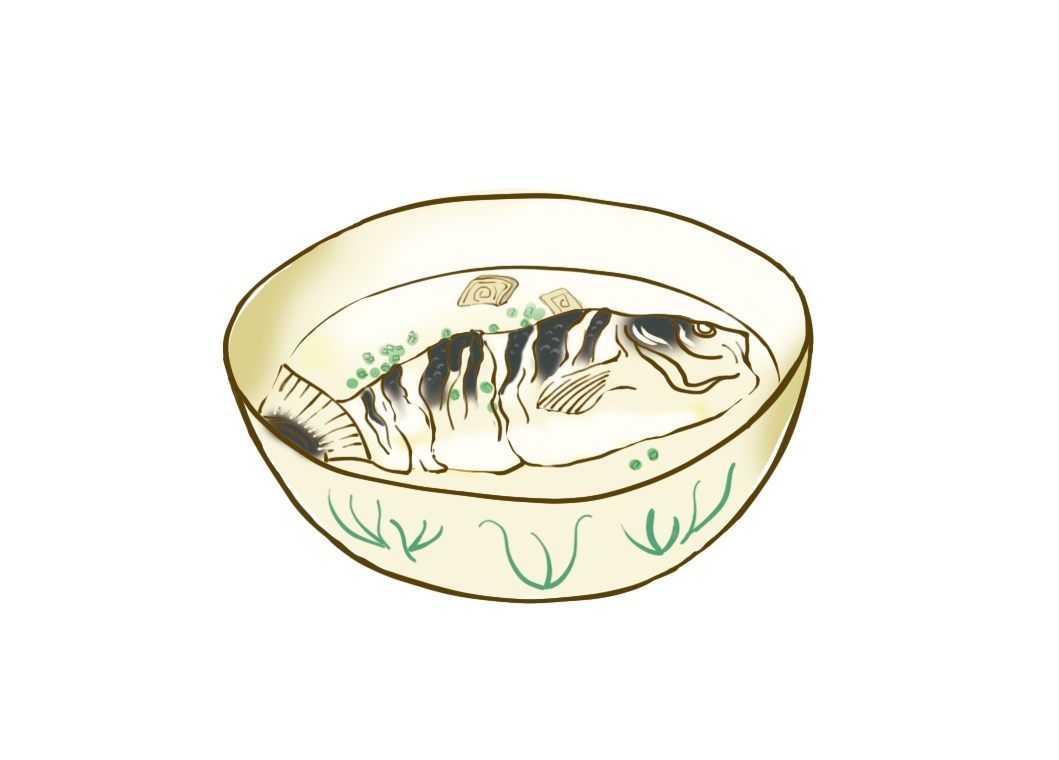

新鲜鲫鱼1条(约250克)★★;砂仁、味精各3克★★★;生姜6克★★;葱1条★★;花生油20克;料酒适量;淀粉少许★。

鸣谢丨自治区气象局 自治区农业农村厅 百色市融媒体中心 田阳区融媒体中心 融水融媒体中心

旱涝保收不再“望天”,不但保收更有好收成,广西高标准农田建设一路高歌。(记者 莫迪)

运动宜缓不宜急★。雨水过后,运动养生不宜做过于激烈运动★,避免因为体内能量消耗太过而失去对肝气的控制★,导致肝气一下子往外跑得太多而出现发热★、上火等症状。可做些筋膜微运动、散步、打太极拳等较轻松的运动,身体能够得到全面的舒展★★,让身体在动静结合中得到滋养★★,达到养生的功效。

需要注意的是喝金橘山药小米粥前后一小时不可喝牛奶,因牛奶中之蛋白质遇到金橘中之果酸会凝固,不易消化吸收★★。

当下,贵港市正向“2030年前把永久基本农田全部建成高标准农田”的目标迈进。

在崇左★,雨水时节正值元宵节前后,大街小巷挂满了绚丽多彩的花灯,人们看花灯★、猜灯谜、舞龙舞狮,热闹非凡。除了热闹的节日活动★★★,广西的少数民族在雨水节气也有着独特的习俗★★。如:壮族的山歌文化在这一时期也更加活跃★,瑶族的长鼓舞★、捉龟舞等传统舞蹈也在雨水时节频繁上演。壮族打扁担,又名“谷朗”,以一种民间舞蹈形式遗传下来,已有1300多年的历史,是国家级非物质文化遗产之一,主要流行于马山★、都安等壮族聚居地,人们通过★“打扁担”模拟农事活动中的耙田、插秧、戽水、收割、打谷★★★、舂米等姿势动作,祈求上苍保佑风调雨顺★★、人寿年丰和对美好生活的向往。

“天上落雨细纷纷咧,地下万物睁开眼……”2月16日★,在融水苗族自治县易地扶贫搬迁安置点梦呜苗寨★“十九坡会”上★★,各族群众穿上盛装欢聚一堂,为春雨庆之乐之,歌之舞之,祈盼风调雨顺★★、五谷丰登。高亢嘹亮的芦笙曲★,婀娜多姿的踩堂舞★,将雨水节气谱成五声调式的生命礼赞★★★。

从靠天种田到靠科技种田,从传统农业到现代农业★,这片广袤的田野孕育新的希望,激荡新的动能。

2025年,融水新春活动以★“苗族系列坡会群”为主导,策划一系列特色民俗活动★★,从正月初三到十九★,在全县各乡镇组织开展芦笙超级联赛★★★、芦笙踩堂、打同年等系列活动,让游客沉浸式体验吹芦笙、打同年★、赶坡会等苗家春节活动特色。(融水融媒体中心 记者 覃 美 记者 叶焱焱)

为确保“建一亩★★、成一亩”★★★,广西用好自治区水利重点项目建设工作专班机制★★,全面开展小型农业水利建设和管护攻坚★★、农田沟渠修复整治行动等★★★,切实提高建后管护水平★。

雨水时节,万物复苏,天地间展现着生机与活力。在传统农业文明时代,雨水成为各类农事活动正式开始的重要节点。首先★,《礼记·王制》载:“獭祭鱼★,然后虞人入泽梁。”獭祭鱼是雨水第一候★★★,标志着渔猎活动的开始。而雨水节气对于农耕的意义更为重大★。古人云“凡农之道,候之为宝”★★,要通晓农事,务必把握天时★★、物候★★。清人王文清认为《孟子》所讲的★“不违农时”★★★“以春耕为第一义。春耕之始,必在雨水节前。”雨水时节,菜花、杏花★★★、李花次第开放★★,各地将之视为★“可耕之候”★★,陆续开始春耕。我国现存最早的农书《氾胜之书》就明确记载了具体耕作方法:“杏始华荣,辄耕轻土弱土,望杏花落★★★,复耕★★★。★”耕地的同时,民间其他农事活动也一片繁忙:“七九八九雨水节,种田老汉不能歇”“立春天气暖★★★,雨水送肥忙★★★”“春天肥料早运上★★,耙耢保墒不容停★★”。可见,耕耙★、施肥、灌溉都是这一时期的重要农事活动。

港南区北一片区良坡村、寿莫村、盘古村建成高标准农田★★。贵港市港南区农业农村局 供图

“一田多收”★,挖掘冬季农业潜力。高标准农田解决了秋冬种水源难题,助力冬季农业种植★,实现粮经协同发展,秋冬种面积达130★★.81万亩,春收粮食单产全区第一。预计冬菜产出超过120万吨★,同比增长10%以上★,产值15亿元以上★★。

“雨水落雨三大碗,小河大河都要满★。”对于雨水节气下雨好,还是天晴好★★,田东县祥周镇联福村下埋屯村民黄国堂并不上心,因为他在2021年已经吃下定心丸。

春季的第二个节气“雨水”悄然而至★★★,此时太阳直射点的位置继续向北移动,逐渐靠近赤道,北半球的日照时数增加,来自海洋的暖湿空气也趋于活跃,逐渐增强北上挺进到华南★、江南一带★★。所以气温升高、降水增多★★、冰雪消融★★。

联福村地处右江河谷,曾因缺水灌溉近200亩土地处于闲置状态利来老牌ag旗舰。实施高标准农田建设后,群众通过土地流转,发展规模化、集约化蔬菜种植增加收入。黄国堂种植菜椒8亩,收入10多万元。

近年来,梦呜苗寨通过创新“旅游+合作社+演员+农民”的旅游帮扶模式★★★,以民族风情展示和民俗休闲体验为特色,深入挖掘优秀苗族传统文化,将苗族生产生活等农耕文化艺术包装成旅游节目进行实景表演★★★,让深山苗族村寨独具特色的文化资源★★,在非遗文化传承保护和旅游发展上赢得了双丰收。

2025年以来,面对广西严重旱情★,全区各级人工影响天气部门严阵以待,春节期间也始终坚守工作岗位,抢抓有利时机,全力开展人工增雨作业★★★,现已实施地面作业200余次,飞机作业9架次,让八桂大地迎来“润田雨★”,对缓解干旱发挥积极作用★★。

在简单而传统的开坡仪式结束后★,芦笙头吹引曲双脚跺地,芦笙乐手富有节奏感地摆动,洪亮的乐声激荡天地★,现场沸腾不已。现场各族同胞和游客们载歌载舞,零距离感受中华优秀传统文化的魅力,大家在欢声笑语同祈愿。

俗话说★★“有肥无水望天哭,有水无肥一半谷★★★”。如果没有水,可能颗粒无收★★★,如果有水,最少可以收一半,水于农业之重要不言而喻,“望天收★★★”由此而来★。

通过土地整治建设形成的集中连片★★★、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强,与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田,广西为★★“确保饭碗牢牢端在自己手中”而努力。

滋润天地的春之喜雨,带来了春天的气息,更唤醒了这片土地上的生机与活力★★★。屋檐下滴答的水声和稻田里片片的蛙声相映,是大自然的絮语,又像是新时代的乐曲。被雨水滋润的八桂大地上,人与物和谐共生,自然和社会美美与共★★★,合力谱写着春天的诗篇。(广西美育学会会长、广西民间文艺家协会理事、广西艺术学院硕士生导师 李方重)

“整个坡会的规模太让人震撼了!这是苗乡独有的魅力,这是今年春节旅游最大的收获。”来自广东的游客陈女士表示★★★。

从历史数据来看★★★,雨水节气期间降雨出现在当天20时至次日8时的概率比较多。近10年间★★,广西夜间降雨的占比为60%—75%左右,尤其在崇左、河池、百色、桂林、柳州、来宾等地,夜间降水占比超过70%★★,有的接近80%。

据了解,兴城村从上世纪八十年代初开始种番茄,面积4000多亩,有着“全国一村一品(番茄)示范村”的称号。由于种植管护到位,兴城番茄果实甜度高,口感好,色泽鲜艳★★,深受广大消费者的青睐★★,成为了各地客商的抢手货。

但人工影响天气并非无所不能。俗话说★“巧妇难为无米之炊”★★★,“人工增雨★”无法实现从无到有★★,首先得要有云作为催化作业的对象,只有具备厚度够足、水汽充沛★★★、上升气流强的特点,它才可以称为具有增雨潜力的云。

粮食播种面积和产量连续5年实现“双增长”的贵港市★★,稻虾综合种养面积占全区80%,水稻耕种收综合机械化率89★★.9%列全区第一★★★。

雨水与谷雨、小雪、大雪等节气一样,反映的是降水情况。《月令七十二候集解》云:“正月中,天一生水……东风既解冻★,则散而为雨矣。”立春之后★★★,东风送暖★★,冰雪融化★★★,降水增多,这一节气被命名为★“雨水★”★★。两汉时期,雨水一度排在惊蛰之后,是农历二月的节气。此后★,人们认识到春雨带来草木萌动,而“春始属木,然生木者必水也,故立春后继之雨水★★★”,雨水遂固定为农历正月的节气★★。

水是农业生产最重要的要素之一,春雨对春耕及作物生长的意义不言而喻。无论民谚还是诗文中都有许多期盼与歌颂降雨的句子,例如,民谚有★★★“春雨贵如油”“雨水有雨庄稼好,大春小春一片宝★★★”“雨水有水,农家不缺米”,诗人杜甫也有★★★“好雨知时节★★,当春乃发生★”等★★★。此外,为求粮食丰收★★,我国自古就有祈雨传统,各地民间不仅建有龙王庙以满足日常祭祀雨神的需要,到了雨水节气还有张贴和祭拜雨水神的习俗,以祈求雨水丰沛、五谷丰登。春雨所具有的吉祥含义也被运用于社会教化。早在先秦时期,孟子发明了★“及时雨★★”一词,后来,人们把良好的熏陶与教育称作“春风化雨★★”。★“春风化雨”这一极具人文内涵的词汇★★,或许正是人们从雨水节气获得的感悟。

如何顺应时节★,如何预防类似流感等疾病的发生,做好身体保健?南宁市中医医院治未病科副主任梁焕英从运动、起居★、情志等方面,给大家一些养生建议。

截至去年底★★,全区已累计建成高标准农田2872.4万亩,占全区耕地的57.9%。

眼下,虽是春耕备耕时节★★★,但在田州镇兴城村现代农业核心示范基地里,大片番茄坠满枝头★,却是一片瓜菜采摘上市的丰收景象。

真金白银★★★,广开投入之“渠”★★★。我区加大财政投入力度,中央和自治区财政亩均投入超过3000元★★。

数据显示,2019年以来★,广西统筹中央和自治区财政资金224★★★.8亿元★★,支持全区新建高标准农田1170★★.4万亩,改造提升167.48万亩,修建塘堰(坝)754座、小型拦河坝3861座、农用井175座、小型集雨设施415座★★★、泵站814座、疏浚沟渠2456公里★★★、衬砌明渠(沟)28292公里、排水暗管794公里。

“2024年全市新增建设和改造高标准农田29.35万亩,总投资7.83亿元,建设面积和资金均居全区第一,工程进度、质量和资金支付均位居全区前列。”贵港市农业农村局副局长张体泽介绍★。

雨水时节,天气变化不定,乍暖还寒的天气对已萌动和返青的作物、果木等生长及人们的健康可能造成危害。

★★“田阳作为全国★★‘南菜北运’基地★★★,近年来加强高标准农田建设★★★,施行水肥一体化,实现了农田增绿★★★、生产增效、农民增收。”田阳区农业农村局总农艺师梁北森指着田间的各类设施介绍★。

3.把花生油★、盐和砂仁拌匀纳入鱼腹★,用淀粉封住刀口★,把葱段、姜丝铺在鱼身上,放入料酒、味精,用碗盖严★,隔水蒸熟即可。

保持良好的作息习惯。雨水之时,降雨增多,空气湿度增大。此时应规律作息,保证充足的睡眠。夜晚睡眠时,适宜的湿度能让身体在休息中更好地适应气候变化★★★;清晨醒来★★★,呼吸着带着水汽的清新空气,使身体机能在润泽的氛围里保持和谐稳定。

“一水两用★★★”★★★,贵港实现农田增产增益。在保障粮食生产安全的基础上★,大力发展反季节小龙虾养殖特色产业,建成稻虾综合种养面积16万亩,小龙虾年产值达14亿元★,带动6.29万农民人均增收3000元以上。

让飞雹化作细雨,让甘霖润泽大地★。多年来,广西始终坚持在人工影响天气事业上深耕苦练,观云识天从肉眼到“天眼”,通过气象卫星、天气雷达★、毫米波测云仪、微波辐射计等观探测设备★,实现立体化全天候监测★★★;依托大数据、云计算★★、物联网、智能化业务系统助力作业指挥实现区—市—县—点全覆盖★★★;作业装备布局不断优化,飞机、地面作业装备一应俱全★,作业可覆盖面积占全区总面积超80%★★;服务领域由传统抗旱防雹向特色农业种植、能源保供、生态修复等专项作业的多元化拓展★★★。近5年,广西人工影响天气年均作业受益面积超13万平方公里★,年均增雨量超10亿吨,让我区农作物拥有了“安全伞”,青山绿水再添彩。

值得一提的是,在我国传统节日体系中,与雨水节气相重合的节日叫作“天穿节★★”。据南开大学历史学院教授常建华先生考证,天穿节与女娲炼石补天有关★★,形成于汉代,节期一般在正月二十日、二十三日前后★★★,节俗通常是制作煎饼置于屋顶★★★,名曰“补天穿”★。由于天穿节与雨水节气基本重合,学者们认为这个节日的出现是古代科学不发达情况下人们对雨水开始增多这一自然现象的一种认知。(西北农林科技大学人文社会发展学院副教授、硕士生导师卫丽)

雨水节气★★★,春风化雨、气温回升、大地返青★、万物生长。俗话说:★★“春雨贵如油”;农谚云★:★★★“雨水有雨庄稼好,大春小春一片宝”;壮民也说:“雨水不落,春耕不忙★★。★★”都表达了雨水节气对农业生产的重要性。

雨水节气又被称为★★★“可耕之候”,此时,全国多地陆续进入春耕备耕时节★★。广西春播春种也有序开展★,农业生产用水进一步增多★★。桂南和左右江河谷地区进入早稻的适播期,桂南★★、桂西的春玉米和春植蔗处于播种—出苗期★。但春旱时有发生,特别是桂西的百色、崇左、上思等地,发生频率高达百分之八九十,所以说“春雨贵如油”。此时需要科学统筹、合理安排用水,利用降水时机进行山塘水库蓄水★★,人工影响天气部门也会抓住有利时机,适时开展人工增雨作业。(广西气象服务中心高级工程师 谢海云)

1958年,一场罕见的重大旱灾席卷了我国东北粮仓★★,这一次,朝气蓬勃、敢闯敢拼的中国气象部门没有再将希望寄于祈求祷告,吉林省率先开展飞机人工增雨试验,拉开了我国现代人工影响天气事业的序幕★★★。经过60余年的不懈探索,耕云播雨的梦想已然成为现实。

2.山药去皮,切片,与金橘片及淘洗干净的小米一同入锅,加水用大火煮开,改用小火熬成稠粥,加入白糖即成。

春风化雨,夏露凝珠,秋叶纷飞,冬雪皑皑★★。自古以来,二十四节气以独有的韵律,编织着华夏大地的农耕史诗,承载着中华民族对自然的敬畏与智慧★★★。广西云-广西日报特辟★“寻味广西·二十四节气”专栏★★★,从气象维度探秘广西,从新闻视角解读广西,围绕二十四节气进行全媒体报道,深入挖掘这一世界级非物质文化遗产的深厚内涵★★★,探寻农耕文明的深邃与自然的奥秘,传承广特的传统文化。立春、雨水★、惊蛰、春分……从立春之始,到大寒之终,每一个节气不仅是季节的更迭★,更是文化的承续★★、生活的韵律。在这里,我们将笔触深入田间地头,聆听大地的呼吸;也将视角拉至万家灯火★★,感受人间的温情。每一个节气,都是一场说走就走的旅行★★★,让我们一同追寻着二十四节气七十二候的脚步★★★,做一回时间的旅人★,去体会天地之变★★★、四季之变★、生命之变,探寻快节奏现代生活中那份源自大自然的宁静与力量★★★。二十四节气★★,二十四番风韵★★,让我们共绘一幅幅生动的新时代广西山水田园画卷★★★。

历年雨水节气期间(2月18日—3月4日),这个时节冷暖空气博弈★★,广西乍暖还寒★★、时晴时雨★。广西大部平均气温升至12℃—17℃左右,惠风和畅,春意盎然,仅有局地高寒山区还低于10℃,尚待入春。常见的气象灾害有★:低温阴雨、大雾、回南天、大风、干旱等,此外雷电、冰雹等强对流天气也逐渐上线。广西大部的雷暴平均初始日期就多在2月中旬至3月初雨水节气前后。

耕云播雨,润泽民生,关于人工影响天气科学深度和应用广度的探索一直在路上……(李寒一)

★★★“通过建设高标准农田★★,进一步扩大了有效灌溉、排水和机耕面积,农业综合生产能力得到明显提升★,推动耕地亩均产能增加10%左右。”自治区农业农村厅相关负责人介绍。

2★★.把葱去皮,清洗干净,切成段★★;生姜去皮,洗净,切成丝★★;砂仁洗净,沥干,研成末。

壮族民间庆祝雨水节气最为著名的仪式是“蚂拐节”。每年的雨水时节前后,壮族村寨都会举行隆重的祭祀仪式★,祈求风调雨顺★★★、五谷丰登★★。这种习俗延续至今,成为壮族文化的重要标志。“蛙鸣有雨★★”的劳动智慧在广西文化的代表性器物——铜鼓的蛙饰雕塑中也得到了完美的展示★★★。在广西出土和流传的很多铜鼓上都铸有青蛙塑像,这些雕塑形态各异、肥瘦不同:有的单只独立★★★,有的母子相连,有的雌雄相合,有的大小相负★★。工匠们通过细致的刻画★★,将青蛙的神态★★、动作表现得栩栩如生★★★,使这些铜鼓成为珍贵的艺术品和文化符号★★★。这种铜鼓上的艺术表现形式,将农事体验与文化信仰融为一体,寄托了先民们对“繁衍生息”的重要期盼★★,也蕴含着★“蛙多雨大”的美好愿望。

近年来,田阳区不断推广以大棚种植为代表的设施农业★。截至目前,该区设施大棚农业总覆盖面积超560亩,水肥一体化设施受益农田约10万亩★★,其中番茄大棚种植实现每亩产量增加1250公斤以上。通过多种保障措施★★★,2024年田阳区已完成蔬菜种植面积40★★★.36万亩,产量约104.11万吨。(记者 叶焱焱 百色市融媒体中心 记者 李萍)

雨水节气后,降雨逐渐增多★★,人们除了仍要注意防寒保暖以外,饮食进补也应以和肝养胃★,健脾祛湿为主★。宜少吃酸多吃甜,甘味的食材可以适当多吃,如山药、芋头★★、茯苓★、甘蔗等★。为此,广西中医药大学附属瑞康医院治未病中心副主任张红星推荐了三款节气药膳:

- 分享:

- 返回新闻列表

-

友情链接: